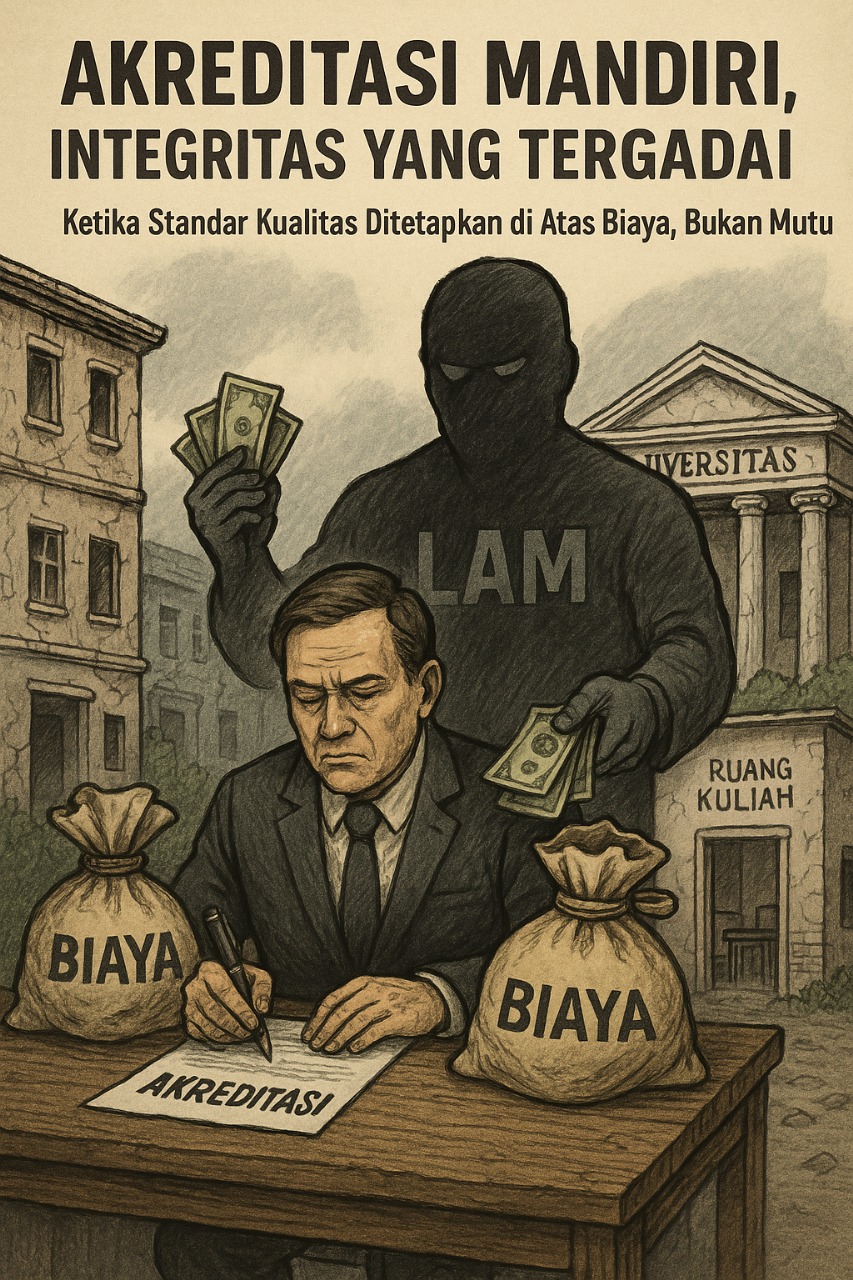

Di atas kertas, kita diajarkan bahwa

pendidikan adalah jalan menuju peradaban. Bahwa universitas adalah benteng

terakhir akal sehat. Bahwa lembaga akreditasi hadir untuk menjaga mutu

pendidikan agar tak tergelincir menjadi ladang komersialisasi. Namun di negeri

ini, kertas tak selalu menjelma kenyataan. Tulisan-tulisan indah tentang

kualitas sering kali terhapus oleh tinta-tinta transaksional. Dan salah satu

wajah dari paradoks ini adalah Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sebuah entitas

yang katanya independen, tapi dalam praktiknya tak ubahnya menjadi

bayang-bayang dari lembaga yang dinilainya sendiri.

LAM, yang seharusnya berdiri di atas

prinsip obyektivitas, kini dipertanyakan independensinya secara terbuka.

Alih-alih menjadi lembaga penjamin mutu, ia kerap dianggap justru menjadi

gerbang legitimasi palsu bagi kampus-kampus yang sejatinya belum pantas

mengklaim diri sebagai institusi pendidikan bermutu. Pertanyaannya: apakah LAM

adalah pagar kualitas atau justru pintu belakang yang bisa dibuka siapa saja asal

membawa cukup banyak uang dan koneksi?

Sungguh ironis ketika kita

menyaksikan kenyataan pahit bahwa kampus-kampus yang bahkan belum memiliki

gedung sendiri, yang hanya menyewa dua lantai di ruko sempit pinggir kota,

justru menyabet predikat “Baik Sekali” dalam akreditasi. Apa makna dari “baik

sekali” jika ruang dosen tak ada, laboratorium hanya sebatas nama, dan ruang

kelas sempit yang serupa gudang lebih layak disebut tempat bimbingan belajar

ketimbang perguruan tinggi? Ini bukan sekadar soal estetika infrastruktur ini

tentang keseriusan dalam membangun lingkungan akademik yang layak dan

manusiawi.

Tapi jangan heran, sebab dalam logika

akreditasi yang kini berkembang, bukan mutu yang diukur, melainkan kepatuhan

terhadap format dokumen. Prosedur kaku, checklist kering, dan pengisian borang

yang lebih mirip ujian administratif ketimbang proses penilaian substansi. Maka

tak salah jika para pengelola kampus lebih sibuk menyiapkan dokumen ketimbang

memperbaiki mutu. Sebab mereka tahu, dokumen bisa direkayasa, tapi memperbaiki

sistem membutuhkan waktu dan integritas dua hal yang kian langka di tengah

industri pendidikan kita yang semakin pragmatis.

Salah satu alat kekuasaan LAM yang

paling kontroversial adalah pemaksaan terhadap kurikulum berbasis OBE (Outcome

Based Education). Ide OBE memang tak keliru; di negara-negara maju ia menjadi

instrumen penting untuk menyelaraskan capaian pembelajaran dengan kebutuhan

dunia nyata. Tapi penerapan yang serampangan dan memaksa di Indonesia, tanpa

pemahaman mendalam dan kesiapan sumber daya, justru menjadikan OBE sebagai

jargon kosong.

Di lapangan, fakta yang menyakitkan

adalah: pengakuan atas kurikulum berbasis OBE justru tergantung pada siapa yang

menjadi narasumber pelatihannya. Jika narasumber berasal dari LAM, meskipun materinya

dangkal dan implementasinya setengah hati, kurikulum itu tiba-tiba mendapat cap

“OBE compliant.” Sebaliknya, jika perguruan tinggi merancang sendiri

kurikulumnya dengan susah payah, mendatangkan pakar-pakar non-LAM, menyusun

struktur capaian pembelajaran dengan serius, itu tak cukup. Kenapa? Karena tak

ada stempel dari “orang dalam.” Ini bukan lagi persoalan ilmiah ini sudah masuk

wilayah patronase dan gengsi kelembagaan. Di sinilah wajah pendidikan kita

dipermalukan di depan etika akademik.

Lebih menyakitkan lagi adalah fakta

bahwa akreditasi ini dibayar mahal oleh perguruan tinggi itu sendiri. Ya,

dibayar. Bukan hanya biaya administrasi, tetapi juga seluruh operasional

visitasi, akomodasi asesor, bahkan mungkin dalam beberapa kasus, ada “kebiasaan”

di balik layar yang seolah menjadi rahasia umum: pemberian service yang

“berlebihan” agar suasana penilaian menjadi lebih “ramah.” Biaya akreditasi

yang membengkak, mulai dari Rp40 juta hingga Rp75 juta per program studi, bukan

hanya beban finansial yang berat bagi kampus-kampus kecil, tapi juga

menciptakan relasi timpang antara yang menilai dan yang dinilai.

Inilah ironi kita: dalam sistem yang

katanya independen, justru kampuslah yang membiayai seluruh proses akreditasi.

Bukankah ini mirip sidang pengadilan di mana terdakwa membiayai hakim? Lantas

bagaimana kita bisa yakin bahwa hasil penilaiannya objektif? Di sini,

pertanyaan moral menganga lebar: apakah asesor LAM bisa benar-benar menilai

dengan hati nurani, jika ia tahu bahwa rektor, dekan, dan ketua prodi sudah

bersusah payah mengeluarkan dana besar untuk “menjamu” mereka?

Tak sedikit cerita dari balik layar

visitasi yang meresahkan. Asesor yang terlihat enggan memberi penilaian

objektif karena tak tega menyakiti pihak kampus yang telah bersusah payah

menyambut mereka. Asesor yang menutup mata pada kelemahan-kelemahan struktural

karena merasa berhutang budi atas perlakuan yang nyaman selama visitasi. Kampus

yang menyembunyikan kekurangan dengan “menyulap” dokumen dan merias tempat

visitasi dalam waktu semalam. Semua menjadi drama akreditasi yang dikemas rapi

demi satu tujuan: nilai baik.

Pemerintah dan Kementerian Pendidikan

pun tak bisa cuci tangan dari kegaduhan ini. Sebab mereka justru yang membuka

jalan bagi hadirnya LAM, menyerahkan sepenuhnya urusan mutu pendidikan tinggi

kepada entitas di luar negara. Di atas nama otonomi, negara melepaskan tanggung

jawabnya terhadap mutu. Tapi yang tak disadari adalah: otonomi tanpa pengawasan

yang sehat hanya akan melahirkan lembaga yang merasa tak tersentuh hukum dan

etika.

Maka jangan heran jika masyarakat

perlahan mulai apatis terhadap makna akreditasi. Jika seorang lulusan dari

kampus “akreditasi unggul” ternyata tak mampu menulis surat lamaran kerja

dengan baik, siapa yang harus disalahkan? Jika program studi dengan predikat

“baik sekali” ternyata tak memiliki dosen tetap yang cukup, apa arti semua

simbol kualitas itu? Akreditasi yang seharusnya menjadi refleksi mutu telah

berubah menjadi kosmetik kelembagaan.

Kita perlu jujur dan berani

mengatakan bahwa sistem ini sedang sakit. Bahwa LAM dalam praktiknya tidak

sedang menjaga kualitas, tapi justru menjadi bagian dari masalah. Pendidikan

tinggi kita bukan hanya butuh evaluasi, tapi reformasi menyeluruh. Reformasi

yang menyasar ke jantung persoalan: transparansi, integritas, profesionalisme.

Pendidikan tidak boleh disandera oleh

birokrasi boros dan lembaga akreditasi yang menjelma menjadi lembaga jasa

legalisasi mutu. Tidak boleh ada lagi tempat bagi “akreditasi semu” yang

dibangun di atas relasi transaksional. Pendidikan harus kembali ke marwahnya:

sebagai instrumen pembebasan, bukan legitimasi palsu.

Kini saatnya pemerintah turun tangan.

Negara tidak boleh tinggal diam melihat lembaga yang mengklaim diri sebagai

penjaga mutu justru terjebak dalam transaksi mutu semu. LAM harus diaudit

secara menyeluruh bukan hanya audit finansial, tapi juga audit etik dan

akademik. Jika tidak, maka sesungguhnya negara sedang membiarkan sistem

pendidikan tingginya digerogoti dari dalam, dengan legalitas yang semu dan

kualitas yang tak pernah menjadi prioritas.

Dan kepada masyarakat, para orang

tua, mahasiswa, dan para akademisi muda: janganlah tertipu oleh label

akreditasi di atas kertas. Lihatlah isi kampus, bukan sampulnya. Tanyakan:

apakah dosennya berkualitas? Apakah ruang belajarnya layak? Apakah mahasiswa

dibentuk untuk berpikir atau sekadar dikondisikan untuk mengejar IPK?

Jika kita terus membiarkan

lembaga-lembaga seperti LAM berjalan tanpa koreksi, tanpa kritik, dan tanpa

reformasi, maka yang terjadi bukan hanya degradasi pendidikan. Tapi pembusukan

sistem dari dalam. Dan pada akhirnya, kita hanya akan mewarisi generasi yang

terdidik secara administratif tapi kosong secara intelektual.

LAM bukan lembaga dewa. Ia harus diawasi. Ia harus diaudit. Ia harus dikritik. Karena hanya dengan itulah, pendidikan tinggi Indonesia bisa bangkit dari koma panjangnya. Dan hanya dengan itulah, bangsa ini bisa berharap pada generasi yang benar-benar terdidik bukan sekadar terakreditasi.

Penulis: Dr. Hengki Tamando Sihotang, M.Kom - Peneliti IOCSCIENCE

Viewers

Jika memang benar narasi ini, harus dibenahi sistem dan mekanisme pendidikan di Indonesia khususnya dalam hal akreditasi.

avg

02-07-2025 20:07